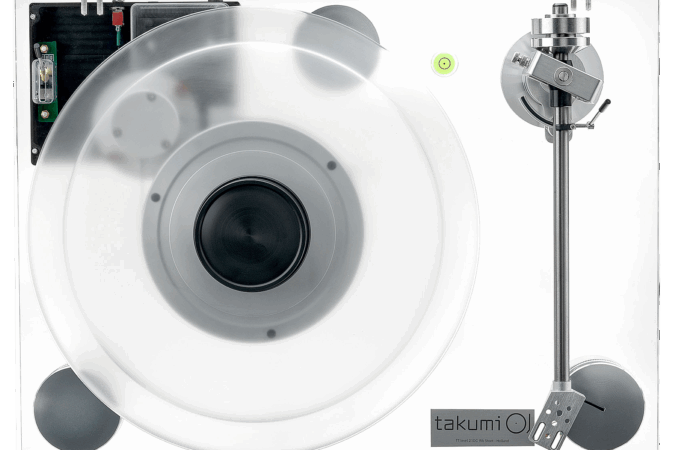

Il nostro affezionato cliente Enrico Rancati ha già scritto numerosi articoli per Fedeltà Del Suono; il suo ultimo scritto apparso su FdS di giugno è dedicato ai pannelli acustici Astri. Dopo avere testato la testina Lyra Atlas, in questi giorni ha provato il braccio Graham Phantom II mettendolo a confronto con il proprio SME mod. IV montato nel suo impianto costituito da giradischi Transrotor Zet3, elettroniche Boulder e diffusori Pawel Electra.

Queste le sue impressioni:

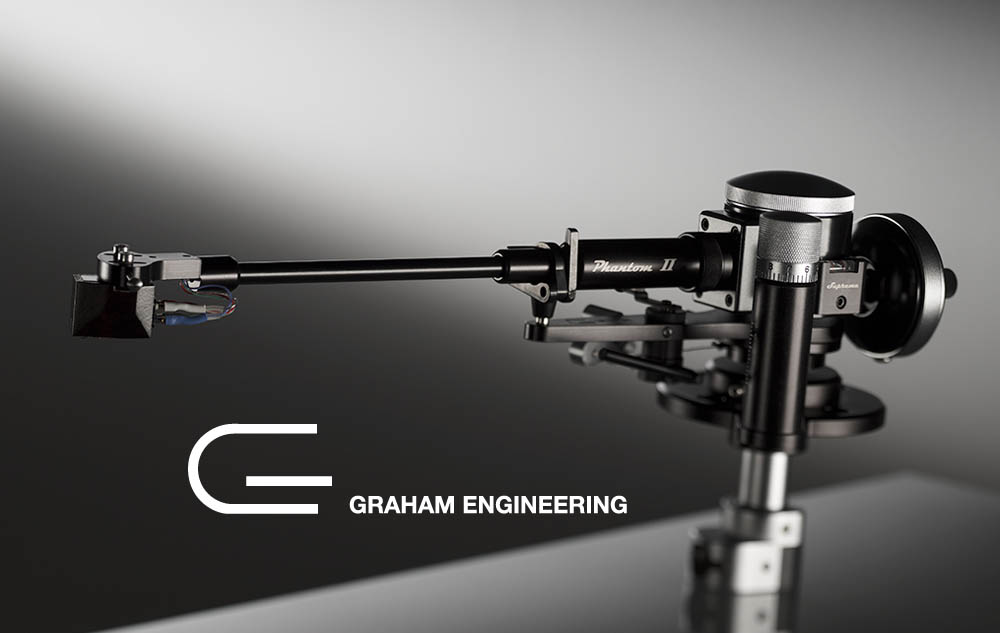

Ebbene sì, dopo aver illustrato e commentato la miglior testina del nostro piccolo universo, ovvero la Lyra Atlas, non dovevamo né volevamo sottrarci al piacere di trovare, provare e recensire il miglior partner che la stessa potesse indissolubilmente abbracciare, per cui eccoci qui a scrivere di un’altra meraviglia del creato tecnologico: il Graham Phantom II.

Certo che raccontare del suono di un braccio può sembrare a prima vista, pardon a primo udito, un esercizio di stile più che di sostanza, caratterizzato dall’indeterminatezza delle argomentazioni e dall’opinabilità delle conclusioni più che dalla concretezza degli assunti, però, con la pervicacia che contraddistingue gli innamorati dell’arte di ben riprodurre, gettiamo il cuore oltre l’ostacolo ed affrontiamo l’ostico cimento.

Lo facciamo relativizzando il contesto, cioè accostando il nostro ad un prodotto inglese di riferimento assoluto, decano dei grandi bracci imperniati, cercando di focalizzarne il rispettivo carattere e di cogliere se possibile anche quelle particolari sfumature sonore che segnano inesorabilmente la loro diversità, senza scadere naturalmente nella caricatura di una banale competizione. Ad onor del vero i tratti peculiari e qualitativi dell’uno si sono brillantemente confrontati con quelli dell’altro fino a sancire, secondo noi, un’inequivocabile specifica superiorità, tuttavia non ci interessava un presunto vincitore, quanto, piuttosto, aver contezza della straordinaria caratura dell’oggetto in questione. Andiamo perciò con ordine a descrivere le impressioni ricevute dall’osservazione e dall’ascolto di ciascuno, cominciando col dare un rapido sguardo alla fattezza ed al livello di finitura.

Sono sicuramente belli entrambi, ma il britannico raggiunge una perfezione praticamente inimitabile, la setosità della vite micrometrica del contrappeso è da orologeria svizzera, la rotella dell’antiskating magnetico risponde in modo accuratissimo e la precisione del bilanciamento dinamico è assoluta. Dette caratteristiche unite alla semplicità di montaggio ed alla pletora di regolazioni fanno probabilmente di questo braccio un unicum strutturale difficilmente superabile. Dal canto suo il Graham vanta un’altrettanta facilità di installazione e settaggio, una superba regolazione del VTA e soprattutto un ingegnoso dispositivo, supponiamo brevettato, per la taratura e la conservazione dell’azimuth corretto (sappiamo bene quale importanza tale proprietà rivesta nei progetti unipivot), però risente, secondo noi, di una certa “americanità” nella costruzione, ovvero di una predisposizione forse innata a privilegiare l’aspetto funzionale e sostanziale più che quello formale. Ciò non significa che quest’ultimo non sia un oggetto di grandissima fattura, anzi, ma solamente che l’altro rasenta la perfezione nei dettagli e nell’approccio operativo. Un’interessantissima prerogativa invece del braccio statunitense è la possibilità di optare fra la canna standard in titanio e quella in ceramica, sempre fornita dalla casa stessa, della quale comunque non conosciamo la performance. Va segnalata in tal senso la raffinatezza dell’innesto filettato posto in prossimità del fulcro, onde ridurre la massa inerziale con tutti i benefici del caso.

Preso atto delle diversità progettuali e costruttive dedichiamoci ora a quel che in definitiva più ci interessa e ci intriga, cioè il risultato sonoro, acquisito come sempre usiamo fare, attraverso la ponderata alternanza di musica cosiddetta da camera, rigorosamente acustica (classica, jazz, etnica), a cura pertanto di piccoli ensemble, di solisti e di voci, e di vigorose esecuzioni corali ed orchestrali. Ci è scappato pure un pizzico di pop-rock, ma solo per il gusto di sentire l’effetto che fa. A questo proposito, lo ribadiamo da secoli, non ce ne vogliano gli appassionati del genere, per altro a noi molto caro, ma crediamo che sia estremamente difficile cogliere il vero timbro di strumenti già amplificati all’origine e valutare correttamente una dinamica per lo più annichilita da insulse compressioni ad uso e consumo “auricolaristico”.

Senza ombra di dubbio il braccio albionico risulta essere uno straordinario strumento chirurgico al servizio del giusto operatore (elettronico in questo caso), che consente di esplorare il microsolco fin nel più accidentato dei percorsi restituendo una massa imponente di informazioni. E’ potente, deciso, mai scomposto, legge praticamente di tutto, anche le imperfezioni del disco, evitando alla puntina perigliosi salti di corsia là dove tanti altri braccini subirebbero gli ostacoli, in sintesi una macchina da guerra. E come tale possiede una precisione di ordine militaresco, ma manifesta poca sensibilità, nell’accezione umanistica del termine. In parole poverissime non riesce a pizzicare con forza le corde dell’emozione, a coinvolgere nel profondo l’anima psicoacustica dell’appassionato, ad eccitare quel senso di beatitudine che solo la musica è in grado di fare. Tutto ciò deriva da una sostanziale freddezza e da una certa aridità del messaggio sonoro, dovute essenzialmente all’accentuazione del registro medio-alto, all’eccessiva brillantezza degli acuti che purtroppo alcune incisioni, per esempio molti Decca della serie SXL 2…, ma non solo, evidenziano fino al punto da apparire squillanti. Crediamo che sia in qualche modo la voce del magnesio con cui è fabbricata la canna a rendere codesta sensazione di intemperanza tonale, un po’ come l’emissione di certi twitter in berillio o in diamante (solo alcuni eh!). C’è a chi legittimamente piacciono molto, noi francamente preferiamo farci accarezzare le orecchie da altro. Ci sfiora perfino il velato sospetto che, progettato negli anni ’80, sia ancora oggi un manufatto destinato più a giradischi a base flottante, come d’altronde proliferavano allora (Linn Sondek e Thorens in testa), che a telai rigidi o semirigidi come il sistema da noi utilizzato. Forse non è un caso che lo stesso marchio produca eccellenti piatti a controtelaio sospeso, sui quali sembra che il succitato suoni divinamente, oppure è solo una nostra suggestione e ce la perdonerete.

Va bene, ci siamo dilungati pure troppo nella narrazione dell’antagonista d’oltre manica ed è ora di occuparci del gioiello d’oltre oceano, fine ultimo e protagonista vero delle nostre riflessioni.

Stesso set-up, stessi dischi e stesse operazioni, ma già dalle prime note si avverte proprio un’altra musica, un’atmosfera di materica fascinazione, un senso di presenza strumentale che ci sorprende piacevolissima-mente e mai ci trascina alla stanchezza. Il suono esce maestoso, rotondo, ricco di armoniche, senza però eccessi eufonici, poderoso, ma non privo di dolcezza, dettagliato come lo può essere una luminosa fotografia anziché una cruda radiografia. La sensazione di velocità e ritmo eguaglia quella del predecessore, ma la massa sonora in fluttuazione appare più consistente, cosicché le rapidissime variazioni di ampiezza conferiscono al segnale una dinamica travolgente. La gamma tonale è estesissima, praticamente illimitata se la testina lo consente, gli acuti esili e un poco frizzantini di prima cedono il passo a frequenze cristalline, lievissimamente dorate, ma sempre pulite ed equilibrate che portano le sibilanti ad essere poco più che un ricordo; nel registro grave troviamo l’apoteosi della sintassi acustica, dimostrazione che questo braccio a stelle e strisce possiede una capacità straordinaria di seguire ogni modulazione del microsolco, orizzontale o verticale che sia. Naturalmente non vengono perdonate talune registrazioni ruvide e a grana grossa degli anni ’50 e quantunque il Graham ci risparmi un po’ di tormento, in questi casi dobbiamo farcene una ragione, cercando di godere più per la sostanza che non per la forma.

Osando un ardito e un po’ impudente paragone e fatte le debite proporzioni potremmo asserire che la differenza sonica, fra il primo ed il secondo braccio raccontato, rispecchia quella riscontrabile fra un pianoforte verticale ed un gran coda, magari Fazioli, tanto per non peccare di esterofilia. Note uguali, stesso tocco, ma esito musicale assai diverso, chiaramente percepibile anche dai non musicisti i quali, con quest’ultimo, si troveranno innanzi ad una maiestatica architettura sonora, ad un trionfo delle sette note, ad una galassia di colori che solo una grande cassa armonica è in grado di produrre. D’altro canto siamo anche consapevoli che milioni di appassionati non possono o non vogliono sottrarsi al piacere di suonare od ascoltare meravigliosi strumenti a parete e vivere felici. Per chiudere diremmo, quale definitiva sintesi, che i due oggetti fanno le stesse cose, ma il Phantom le fa meglio, o quantomeno alimenta quello stupore e procura quelle emozioni che noi amiamo di più e che non si fanno tanto facilmente dimenticare, se non forse da quelle ancora più intense suscitate, per esempio, dal Graham Elite, modello di punta della casa, dal prezzo più che doppio e dalle prestazioni che immaginiamo fantasmagoriche.

A tal proposito ribadiamo che ciò di cui si è novellato corrisponde al Graham Phantom II (modello oggi superato dal Phantom III, di cui però sappiamo che propone solamente un nuovo cablaggio), accoppiato alla testina Lyra Atlas in un connubio che non esiteremmo a definire eccezionale e dal quale non può prescindere colui (vorremmo sperare anche colei!) che cerchi l’assoluto per la propria sorgente analogica.