La decisione di distribuire in Italia il marchio Riviera Audio Labs fa parte delle news AG dell’ultimo periodo, decisione presa per l’originalità e le peculiarità della produzione Riviera, azienda che mette a frutto decenni di studi e sperimentazioni in campo audio attraverso la produzione di apparecchi certamente non convenzionali.

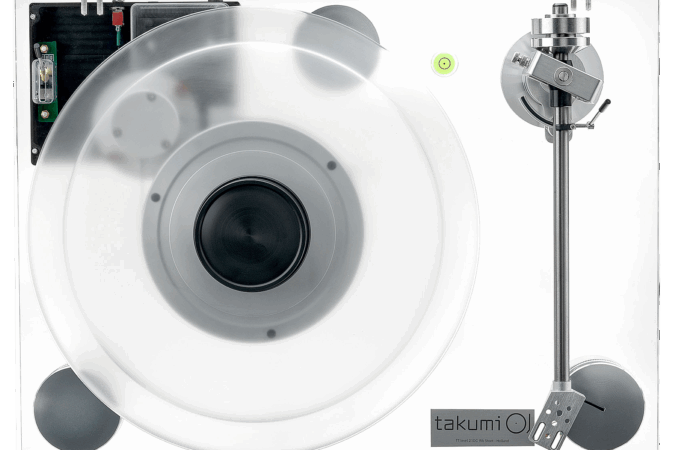

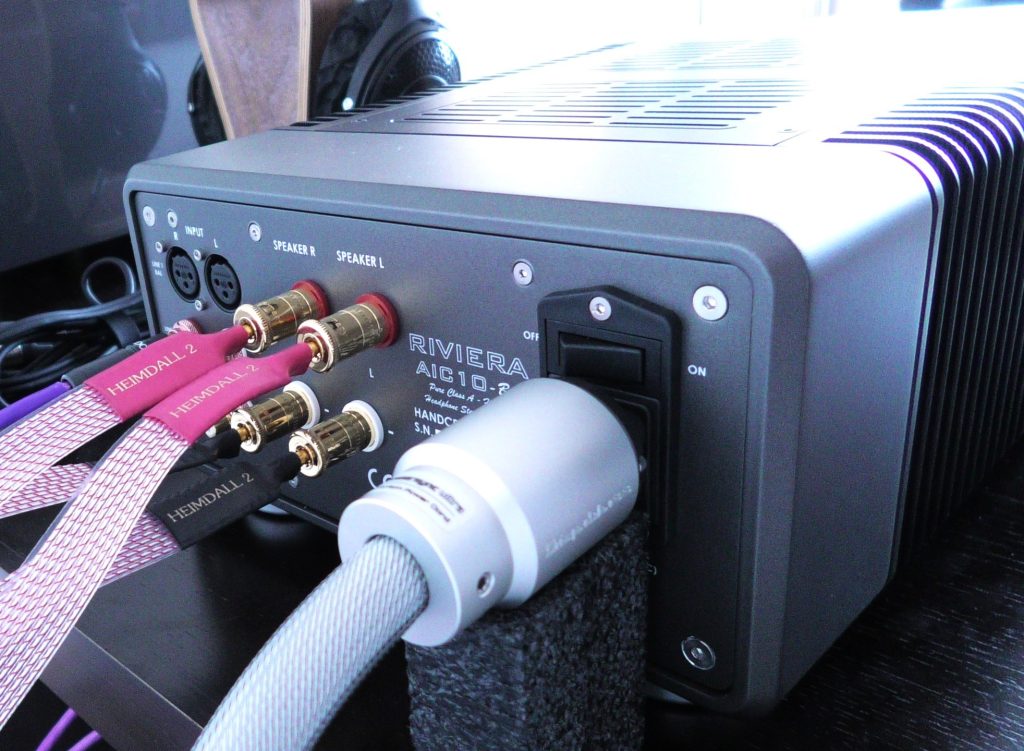

Ci sono già pervenute in negozio alcune loro realizzazioni. Una delle più interessanti è l’amplificatore per cuffia AIC10 che si presta ad essere anche un eccellente amplificatore integrato nel caso non siano indispensabili potenze di rilievo.

Guardiamolo da vicino. Si tratta di qualcosa davvero fuori dal comune. Per averne prova entriamo nella lettura della recensione dell’autorevole rivista 6 Moons che comprende anche alcune interessanti riflessioni del costruttore Luca Chiomenti.

Abbiamo collegato il Riviera AIC10 ai diffusori B&W 803D4 e alle Lansche 3.1 e… incredibilmente la potenza dichiarata di 10watt in classe A del Riviera ci è sembrata più che soddisfacente. Ascoltare per credere… ma ora sentiamo cosa ci dice Srajan Ebaen redattore del test. Anche lui oltre a collegare diverse cuffie ha ascoltato alcuni diffusori tramite l’apparecchio in questione.

Qui la recensione originale:

https://6moons.com/audioreviews2/riviera/1.html

Riviera Audio Labs si era presentata formalmente prima della fiera HighEnd di Monaco di Baviera di quest’anno. Purtroppo ho saltato il loro stand per pura svista. Quando Massimo Costa di Albedo Audio, progettista dei diffusori italiani Aptica, mi ha successivamente suggerito che avrei potuto apprezzare molto le elettroniche dei suoi connazionali, l’ho interpretato come qualcosa di più di una semplice coincidenza e gliel’ho detto. Il giorno dopo Silvio Delfino è tornato a farci visita. Combinazione. “Innanzitutto, grazie per aver pubblicato il nostro invito per la recente fiera di Monaco e per aver menzionato i nostri prodotti nel tuo resoconto . È stato un peccato perdere l’occasione di spiegarti meglio il nostro concetto Riviera. Sottolineo concetto perché credo fermamente che il nostro approccio sia unico. Abbiamo studiato a fondo tutta la letteratura disponibile sull’esperienza d’ascolto e le relative misurazioni tecniche (Kellog, Shorter, Crowhearst, Cabot, Olson, Goldstain, Clark e Cheever, solo per citarne alcuni), per poi proseguire studiando tutti i fenomeni fisici e psicoacustici della percezione umana.

A differenza dei teorici della cospirazione, ho considerato l’offerta di Silvio come un segno di serietà professionale, proprio come avevo fatto con Ivo Sparidaens e Paul Rassin di Æquo Audio l’anno prima. Quando un prodotto offre molto di più di quanto sembri, e in particolare per una prima recensione, approfondire di persona l’argomento può essere molto più efficace di una email. Inoltre, il produttore ha la possibilità di valutare l’idoneità del recensore in termini di ambiente, accessori, esposizione e competenze tecniche. Il vero dialogo è una strada a doppio senso. Come ex caporedattore delle riviste italiane Suono e Fedeltà del Suono per undici anni, Silvio ne era a conoscenza. “Entro metà luglio avremo la nostra seconda produzione di AIC-10 con il nuovo telecomando del volume. Non era necessario come amplificatore per cuffie puro, ma a quanto pare quasi tutti i nostri clienti lo usano come amplificatore integrato di alta qualità a bassa potenza”. Detto questo, abbiamo prenotato una visita e una recensione per l’inizio dell’autunno. Avevo prenotato anche il bel tempo con San Patrizio, ma la costa occidentale dell’Irlanda rendeva la cosa molto meno certa. Riguardo al concetto di Riviera, sapevo già dal sito web che prevede zero feedback globale, polarizzazione in classe A per tutti gli stadi, triodi per il guadagno in tensione e BJT/MOSFET per il guadagno in corrente, più valori elettrici decisi tramite ascolto. E avevo letto che il team di Riviera è composto da Luca Chiomenti, progettista e ingegnere [sotto], Marco Muzio per la progettazione industriale/meccanica, e poi Silvio responsabile vendite e marketing.

Dal curriculum di Luca si evince il suo interesse per la manutenzione delle motociclette, l’orologeria e lo yoga Iyengar (è insegnante certificato). Dopo aver studiato ingegneria elettronica al Politecnico di Milano, è attivo nella progettazione audio dai primi anni ’90, quando ha collaborato con Bartolomeo Aloia su vari circuiti a stato solido e a valvole, tra cui un sistema di polarizzazione servocontrollato automatizzato per amplificatori a transistor. Ha ideato un innovativo amplificatore a Mosfet per la Linea 2000 di Galactron e ne ha gestito l’intera produzione della serie 1200. Ha contribuito agli amplificatori valvolari Anniversary e Dolcevita di SAP e ha lanciato il marchio Kiom per lavorare su apparecchiature di riferimento assoluto prima di collaborare con Riviera. Come Silvio, che ha lavorato per Galactron e Aloia, anche lui ha collaborato con riviste hi-fi italiane. Nel frattempo, ha collaborato anche con Marco Muzio che gestisce Bermuda Design, uno studio di ingegneria e progettazione con competenze nei settori automobilistico, nautico, motociclistico e industriale. Infine, tra i lavori di Silvio nel settore hi-fi figurano la sua distribuzione a San Diego per Sonus Faber, Cabre e Chario nei primi anni ’80 e, a partire dalla sua carriera giornalistica, le consulenze per MPI Electronic, Aliante, GT Trading e Audio Techne. Ha anche contribuito alla realizzazione finale della Klipsch Heritage ed è stato coinvolto nello sviluppo della loro linea Palladium. È evidente che il Team Riviera vanta un’esperienza decennale invidiabile in tutti gli aspetti rilevanti del settore hi-fi. Affronta i nostri mari agitati da professionisti esperti, non come novellini con il mal di mare. Un dream team italiano, forse?

Una volta disponibile un AIC10 con il nuovo sensore IR (finitura Titanio scuro qui sotto), Silvio annunciò la spedizione. “Quando posso contattarti su Skype o telefonicamente per darti maggiori informazioni sul prodotto?”. La visita programmata era cambiata. Una telefonata avrebbe coperto lo stesso terreno e avrebbe comportato molte meno spese e tempo. Capisco , e peccato per i teorici della cospirazione. Per il connettore HP a quattro pin dell’amplificatore e i cavi in prestito paralleli Susvara di HifiMan, avevo il cavo bilanciato giusto. La potenza sonora di picco della Susvara, unita all’inefficiente consumo di potenza di 83 dB, li rendevano ideale per la spinta grezza e la raffinatezza sonora di qualsiasi amplificatore per cuffie. Per i diffusori, i nostri Zu Druid V da 98 dB e 16 Ω sembravano i compagni adatti. E Cube Audio dalla Polonia aveva già spedito i suoi Bliss C a driver singolo da 92 dB. Proverei anche le grandi Audio Physic Codex nella remota possibilità che i suoi quattro driver cantino come la Fat Lady con 10 watt. Non si sa mai. Sono successe cose ancora più strane.

Una volta disponibile un AIC10 con il nuovo sensore IR (finitura Titanio scuro qui sotto), Silvio annunciò la spedizione. “Quando posso contattarti su Skype o telefonicamente per darti maggiori informazioni sul prodotto?”. La visita programmata era cambiata. Una telefonata avrebbe coperto lo stesso terreno e avrebbe comportato molte meno spese e tempo. Capisco , e peccato per i teorici della cospirazione. Per il connettore HP a quattro pin dell’amplificatore e i cavi in prestito paralleli Susvara di HifiMan, avevo il cavo bilanciato giusto. La potenza sonora di picco della Susvara, unita all’inefficiente consumo di potenza di 83 dB, li rendevano ideale per la spinta grezza e la raffinatezza sonora di qualsiasi amplificatore per cuffie. Per i diffusori, i nostri Zu Druid V da 98 dB e 16 Ω sembravano i compagni adatti. E Cube Audio dalla Polonia aveva già spedito i suoi Bliss C a driver singolo da 92 dB. Proverei anche le grandi Audio Physic Codex nella remota possibilità che i suoi quattro driver cantino come la Fat Lady con 10 watt. Non si sa mai. Sono successe cose ancora più strane.

Poiché la serigrafia del telecomando era leggermente in ritardo, Silvio ha spiegato come utilizzare un generico fino alla spedizione del loro telecomado. “È possibile utilizzare qualsiasi telecomando, pad o smartphone con codice IR e Philips RC5. Logitech e LG web hanno già il codice per Riviera.” Per quanto riguarda la loro ECC82, “utilizziamo il meglio disponibile oggi, conforme alle normative RoHS e CE. Ma se si desidera davvero migliorare le prestazioni, si può utilizzare liberamente materiale compatibile. Questo è un punto molto critico per qualsiasi produttore. Non possiamo affermare ufficialmente che i clienti facciano meglio a sostituire le nostre valvole perché alcune NOS sono migliori di qualsiasi produzione attuale che potremmo fornire. Ma è un dato di fatto che una NOS Mullard, RT, Philips Miniwatt o RCA con coperchio trasparente nero è migliore di qualsiasi altra valvola prodotta e legalmente vendibile oggi.” Non avendo più un inventario adeguato di valvole, Silvio si è offerto di includere alcuni esemplari selezionati nella spedizione del telecomando.

Come ha spiegato Silvio, e quindi molto simile a Vladimir Shushurin di Lamm Industries o Michel Vanden Broeck di Tenor Audio, Luca Chiomenti ha sviluppato un proprio modello psicoacustico dell’udito umano. Non si tratta della versione insegnata a medicina. Si tratta di una comprensione più approfondita di come il comportamento di distorsione armonica dell’audio interagisca con quello delle nostre orecchie. Non si basa su misurazioni insolite. Si tratta di comprendere come dovrebbe apparire un’intera serie di misurazioni standard, tenendo conto delle loro molteplici interazioni in modo che seguano fedelmente il nostro comportamento biologico. La selezione di circuiti e componenti non è quindi calibrata a orecchio, ma, tramite misurazioni conformi al modello psicoacustico, all’orecchio . Silvio ha spiegato che, sebbene questo comportamento – distribuzione armonica in frequenza e livelli di pressione sonora variabili – segua il nostro, l’estensione del loro profilo integrato è inferiore di circa 7-8 dB. Ma questa ricerca del giusto mix di armoniche di ordine pari e dispari spiega anche la scelta deliberata di dispositivi di guadagno di Riviera.

La potenza di 10 W/pc dell’AIC è relativa a una THD dello 0,2%. All’1%, la dissipazione del circuito e del telaio supporta ben 30 W. Per raggiungere l’equilibrio termico e, con esso, il comportamento desiderato dei loro dispositivi attivi, Riviera consiglia 45-50 minuti di riscaldamento. Le esplorazioni di Luca hanno anche identificato quella che lui considera l’impedenza di uscita ideale. Per necessità, questa deve comunque rimanere una via di mezzo quando le impedenze di carico variano notevolmente. Tuttavia, la loro è di 0,4 Ω; bassa ma di un ordine di grandezza superiore a gran parte della classe D. Insita nel concetto di Riviera c’è anche una comprensibile riluttanza a pubblicare misurazioni più approfondite. Per via della loro progettazione statica, non rifletterebbero mai le varie interazioni durante le variazioni dinamiche della musica. Rispecchierebbero invece i toni di prova. Ciononostante, ho convinto Silvio che i lettori avrebbero voluto alcune specifiche di base come rumore di fondo, larghezza di banda e potenza in diverse impedenze delle cuffie; e descrizioni dei circuiti. Ha promesso di tornare a fornirle.

Nel frattempo, UPS aveva consegnato la merce in una doppia scatola, che si apriva prima da un sacchetto di plastica, poi dal cappuccio in tessuto nero con coulisse. La finitura sabbia/oro sembrava immersa in una spessa lacca lucida per un tocco di lusso che si estendeva anche alla meccanica generale e alle parti interne. Non erano visibili i dispositivi di uscita veri e propri, che devono essere montati sui dissipatori di calore, ma lo fanno in modo nascosto. In linea con il prezzo di 21.160 euro, questa macchina emanava davvero l'”high” di “end” ben prima di emettere qualsiasi suono.

Corposità e velocità? La mia prima tappa di ascolto è stata eseguita con la cuffia planare Susvara di HifiMan. A volumi elevati, avevano potenza da vendere. Metà dell’attenuatore rimaneva inutilizzata per un’ampia headroom. Ora tocca al suono. Per molti versi, è diventato l’antagonista dell’’H1 di COS Engineering, che di solito monopolizza il posto. La riproduzione tramite il Riviera era ovviamente più corposa, densa e pastosa con le sonorità tipiche di una amplificazione valvolare. Ciò che sorprendeva era la velocità simultanea. Alcuni transienti emergevano dalla vegetazione circostante come fossero razzi di soccorso lanciati al di sopra di una nebbia di fondo. Per queste orecchie, la distorsione armonica totale (THD) standard del secondo ordine tipica dei triodi può agire come una patina indiscriminata. Si spalma su tutto come si applicasse un equalizzatore strutturale. A seconda della dose, può spaziare da un aspetto piacevolmente armonioso a… beh, qualcosa che non piace. Qui l’AIC 10 si differenziava. Densità timbrica e cosposità coesistevano con attacchi infuocati che si alternavano a suoni brillanti, taglienti e ripidi. Questi, uniti all’ottimo rapporto segnale/rumore, rappresentavano le virtù più tipiche dei transistor. Ottenere questa costellazione di qualità che spesso occupa polarità opposte, ciascuna ben sviluppata… è stato inaspettato. Mi sono sentito subito in buone mani. Qualcuno sapeva chiaramente come combinare al meglio i suoi ingredienti misti.

Un’altra qualità, che il Riviera ha dimostrato con i padiglioni planari di punta di Fang Bian, è stata la spinta dinamica. Nella loro recensione, avevo descritto come le Susvara avessero una eccezionale spazialità, e come, in banda LF, fossero pienamente equivalenti alle Sonorous X di Final quando l’AMP-12R in modalità corrente di Bakoon faceva gli onori di casa. Qui i pesi massimi giapponesi esercitavano una maggiore intensità di pressione. La loro fisicità sonora era maggiore. Dato chele cuffie in esame non riescono a coinvolgere l’intero corpo, non lo chiamerei impatto. Ma immaginate una versione localizzata: le Sonorous avevano chiaramente la meglio sulle Susvara. Ora, il grande ma sorprendentemente fresco integrato in Classe A ha ridotto quel divario. Ora le membrane a film sottile hanno mostrato maggiore espressività dinamica e corpo. In breve, con un alimentatore e uno stadio di uscita progettati per 30 Wpc all’ 1% di THD di pilotaggio degli altoparlanti, l’AIC 10 in modalità head-fi si è comportato come un amplificatore iper-muscolare; avente un rumore di fondo ed una velocità tipica di un piccolo amplificatore. I cinici la definirebbero un’esagerazione. Ma nemmeno loro possono discutere su questi risultati. La combinazione Riviera/HifiMan è davvero superlativa!

Successivamente abbiamo fatto una breve sosta nella sala multimediale. Qui i diffusori Bliss C di Cube Audio hanno dominato la scena. La loro straordinaria agilità e la loro apertura sonora si sono dimostrate ancora meglio valorizzate rispetto al collegamento con i componenti separati di April Music Stello. In questa sala più piccola, il notevole peso armonico e la densità dell’AIC 10 hanno migliorato l’intelligibilità vocale su titoli ricchi di dialoghi come ” Madam Secretary” di Tea Leoni . Dato che anche i diffusori a banda larga polacchi erano nuovi prodotti in recensione per aggiungere ulteriori variabili, i Riviera sono stati subito ascoltati.

…

…

Nello status quo della grande sala collegato ai nostri diffusori Audio Physic Codex. Considerando questo spazio di quasi 100 m², il solido volume ottenuto già al livello ore 9:00 ci ha sorpreso. Ho effettivamente rivisitato il loro sito web per confermare la sensibilità di 89 dB. Applicando la potenza alle convinzioni sui kilowatt è stata come una coltellata operistica durante un’aria eroica – magari su un Do acuto – i 10 watt ufficiali del Riviera avrebbero potuto facilmente tagliarci le orecchie molto prima di raggiungere il volume ore 18:00 sul quadrante. Sul guadagno , diciamo che la potenza nominale è conservativa e andiamo oltre le preoccupazioni associate alla potenza di picco. Riconoscere la poca potenza effettiva che la maggior parte di noi usa è fondamentale per non esagerare con l’acquisto. Dopo aver sostituito il Pass Labs XA30.8 da 30 watt per canale, è stato facile notare che i bassi profondi del Riviera erano un po’ più gonfi; e che il suo ago virtuale sul misuratore di elasticità/smorzamento si trovava leggermente più in profondità nella zona di elasticità. Si trattava di un suono altrettanto ricco e generoso, ma il Pass teneva le redini del controllo più strette. Con il DAC Wyred4Sound 10th Anniversary e il preamplificatore di linea STP SE II abbinato, due mostri di risoluzione, il Pass enfatizzava la trasmissione dell’energia musicale e la proiezione in ambiente. Con lo stesso DAC senza preamplificatore di linea, dato che l’AIC 10 integra il proprio, il Riviera spostava la presa e l’adrenalina in avanti verso una gamma bassa più pesante, una forma più rilassata e un timbro ancora più raffinato. Qualsiasi associazione tra transistor e secchezza armonica veniva cancellata. Per lo più si potrebbe parafrasare questo come un suono valvolare molto compiuto; da una sola 12AU7. In effetti, per dare un senso compiuto e tracciare la performance effettiva, dovremmo cambiarlo con un tipo 6SN7. Questo perché altrove, le valvole 12AU7 non hanno quell’effetto. In realtà, dovremmo quasi pensare ad un triodo di potenza 6SN7, non ad un triodo adatto a piccoli segnali, per spiegarlo. Che Luca Chiomenti ci sia riuscito con i transistor per evitare i trasformatori di uscita non è un trucco da tutti i giorni. [Per un fatto davvero curioso: la Philips iniziò la sua attività a Eindhoven, in Olanda, nel 1891 e si concentrò sulla produzione di massa di lampade a incandescenza. Dopo una joint venture nel settore dei tubi a vuoto, acquisì la Mullard nel 1928. Quindi il collegamento tra lampade e valvole è davvero diretto.]

Torniamo ai suoni valvolari. Quello del Riviera non era quella peculiare spazialità che che i migliori micro SET che utilizzavano 45 e 50 Hz riescono a mettere in risalto. Piuttosto, si trattava di un push/pull forte e grintoso. Che, persino in sintonia con lo stadio di uscita, fornisce un suono che avvicina più a Stravinsky che a Debussy. In termini di diffusori, è un suono di driver ceramici, un Trenner & Friedl possente e chiassoso. A differenza di molti amplificatori valvolari puri, con le loro centinaia di metri di avvolgimenti di trasformatori a sfasamento variabile e la larghezza di banda limitata, la portata e la brillantezza degli acuti è lineare come quella dello stato solido. È nei bassi leggermente sottosmorzati, con la loro concomitante minore corposità, che le nozioni valvolari pure con basso feedback hanno avuto un ruolo importante. A differenza della spinta dei pentodi – certi circuiti valvolari UL che la riproducono in modo più marcato nella regione di presenza – questo suono ha la dolcezza dei triodi. Questa triangolazione ci fornisce la soluzione generale della mappa sonora.

Luca Chiomenti ci dice “Hai centrato in pieno il carattere del mio amplificatore. Era questo l’obiettivo progettuale. Per quanto riguarda i bassi: sì, rimanere un po’ in quella che chiami la ‘zona di elasticità’ è stata una scelta deliberata. Un fattore di smorzamento di 16 dà questo risultato. La questione generale richiede una lunga discussione. In breve, a mio parere uno Zout più basso guadagna qualcosa solo con alcuni diffusori che sono intrinsecamente sottosmorzati, ma perde qualcos’altro: la ricchezza, l’articolazione, le armoniche e la velocità nei bassi. Ovviamente, come ogni scelta, è un compromesso. Lo Zout nella gamma 0,3-0,6Ω è mio. E apprezzo come la semplice menzione di un concetto avanzato possa sembrare un parolone senza fornire ulteriori dettagli. La mia vera sfida è soprattutto dover sottrarre tempo alla produzione. C’è qualcosa di molto concreto nel mio approccio e sto mettendo insieme qualcosa per te. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, potrei fornirti ogni sorta di grafico, ma la vera difficoltà sono le specifiche di potenza; non perché siano segrete, ma perché definirle e misurare la potenza è uno degli aspetti chiave del mio progetto, il che rende difficili i confronti con i circuiti tradizionali. Uso 10 Wpc/8 Ω in classe A come riferimento comune, ma in realtà è di più. Allo stesso modo, diventa molto difficile definire i limiti di potenza quando la distorsione aumenta in modo monotono e il clipping è così morbido da essere difficile da individuare. E come si definisce innanzitutto la potenza statica rispetto a quella dinamica? Quanto è breve un transitorio? Quanta distorsione e quale forma di distorsione sono accettabili durante i picchi di breve durata? Non ci sono risposte standardizzate, quindi ho difficoltà a presentare valori di potenza fissi che siano correlati alla “norma”.

L’alimentatore è stato progettato con cura non solo per la potenza pura, ma anche per il suono. È di circa 200 VA; sufficiente per un amplificatore da 10 W/c, credo. Cinque alimentatori utilizzano due trasformatori, uno per i circuiti audio puri, l’altro per il controllo e i servizi operativi. Il ramo valvolare è filtrato a pi greco e stabilizzato. Il ramo di alimentazione utilizza un altro filtro a pi greco e una tecnica che uso da 25 anni: la capacità distribuita*. Invece di due grandi condensatori lenti, preferisco molti condensatori piccoli e veloci, con l’ultimo estremamente vicino a ciascun transistor di potenza. E non ci sono circuiti di protezione, solo fusibili sui binari di alimentazione. La chiave per il percorso del segnale è l’assenza di feedback globale in nessun punto e solo un feedback locale minimo. L’amplificatore di tensione ECC82 single-ended non ne utilizza affatto e quello stadio determina interamente il carattere sonoro dell’amplificatore. Le uscite complementari combinano BJT e MOSFET e non richiedono alcun divisore di fase o trasformatore. L’Alps motorizzato si trova proprio all’ingresso, prima del primo stadio.

Il lettore attento ha già fatto i calcoli. Se il modello psicoacustico di Luca fosse vero – progettisti da Nelson Pass a Jean Hiraga affermano le stesse cose da anni – qualsiasi circuito di guadagno che tenga conto del corretto comportamento in distorsione dovrebbe, su diffusori neutri, suonare congruente, facilmente accessibile e armonicamente corposo. Anche Nelson Pass condivide la convinzione che i restanti prodotti per la distorsione debbano essere semplici, non complessi. Tuttavia, Pass monitora le proprie vendite. Queste mostrano una divisione quasi 50:50 tra amplificatori con sonorità prevalentemente di secondo o terzo ordine . Che sia per impronta biologica o per successive sovrascritture dovute a cultura, esposizione e preferenze musicali, metà del loro pubblico preferisce il suono più dolce e ricco di basse quantità di armoniche di ordine pari, l’altra metà la versione più nitida, snella e separata dal basso ordine dispari. Esistono due espressioni del modello di distorsione di base? Quella di Riviera è chiaramente la prima. Ma o contiene un po’ di pepe di terzo ordine per evitare l’effetto stucchevole del “triodo profondo” che Dennis Had di Cary sosteneva a suo tempo; o era semplicemente troppo basso di magnitudine per arrivarci in primo luogo. E ascoltando ben al di sotto dei 10 watt, mi sono anche posizionato al di sotto dello 0,2% della distorsione armonica totale specificata. Ora Luca spiega meglio il contesto.

“Circa 25 anni fa ho presentato il mio primo progetto nella produzione ufficiale. Nell’introduzione ho scritto: ‘Riteniamo che negli ultimi 20 anni l’alta fedeltà sia finita in un vicolo cieco. Assistiamo a una corsa inutile verso la perfezione tecnica. Per troppo tempo l’obiettivo è sembrato raggiungere i limiti delle nostre apparecchiature di prova. Questa ossessione ha dimenticato la vera funzione di un amplificatore audio: riprodurre la musica attraverso un trasduttore elettroacustico’. 25 anni dopo, la situazione sembra ancora più confusa. Oggi c’è un consenso generale. I test comuni per gli amplificatori audio non sono correlati al loro suono effettivo. Come indicatori della qualità soggettiva del suono, gli audiofili rifiutano ampiamente specifiche tecniche e test al banco. Ciononostante, misurazioni perfette sembrano essenziali sul mercato. Personalmente non riesco a sintetizzare 25 anni di studi e ricerche sulla relazione tra esperienza soggettiva e misurazioni di laboratorio. Baso i miei studi su esperimenti diretti e centinaia di pagine di bibliografia che coprono oltre 80 anni. Spero di completare presto un white paper sull’argomento. Per ora cercherò di presentare alcuni punti chiave sulle fondamenta di Riviera Audio Labs. Qui torniamo all’inizio. Un amplificatore audio deve riprodurre un segnale con la massima fedeltà; per l’orecchio umano, non per le apparecchiature di prova. Ora diventa fondamentale comprendere alcuni aspetti del funzionamento del sistema uditivo umano e, di conseguenza, come definire le caratteristiche del segnale riprodotto per l’orecchio umano, non per un sistema di misura elettronico. Cominciamo dall’orecchio. Quando sentiamo un tono puro, molti studi verificano la creazione di armoniche all’interno dell’orecchio, in particolare nella coclea. Questa non è una scoperta nuova. I primi resoconti in merito vennero da Fletcher (sì, il famoso ideatore della curva Fletcher-Munson degli anni ’20). Resoconti più precisi vennero da H.F. Olson (Acoustics, 1947) e da molti altri in seguito. È interessante come l’orecchio generi livelli molto elevati di seconde armoniche; circa il 10% per 90 dB SPL ( non 120 dB o più!). Le armoniche di ordine superiore diminuiscono con l’ordine delle armoniche. Ora possiamo definire uno spettro della distorsione armonica dell’orecchio. La forma della distribuzione armonica è molto importante. C’è un’elevata predominanza di armoniche di ordine inferiore in uno spettro decrescente che cambia con la pressione sonora, ma è troppo complesso per essere esaminato qui. I suoi punti chiave sono:

1/ l’elevato livello di distorsione che l’orecchio stesso genera;

2/ che il sistema orecchio/cervello annulla quelle armoniche e la percezione risultante è quella di un tono assolutamente puro.

In breve, il nostro sistema uditivo sopprime la distorsione autogenerata. Ancora più interessante, sopprime quella gamma di armoniche anche se di origine esterna, a condizione che la loro forma e il loro schema siano gli stessi. Ovviamente, il nostro sistema biologico è programmato per annullare quella forma di distorsione. Non può distinguere se l’origine di tale distorsione sia interna o esterna (alcuni interessanti fenomeni musicali sono correlati a questo, ad esempio la mancanza della nota fondamentale). Se le armoniche differiscono da questa forma, il sistema orecchio/cervello le rileva come toni diversi. Da questo crediamo che un amplificatore che genera una distorsione simile a quella dell’orecchio umano suonerà estremamente trasparente e pulito anche se la sua THD (misurata in isolamento) è relativamente alta.

- Questo meccanismo dipende dall’SPL.Maggiore è la pressione sonora, maggiore è la distorsione armonica che l’orecchio genera e accetta. Ciò porta a preferire amplificatori la cui THD aumenta monotonicamente con la potenza di uscita.

• Maggiore è la pressione sonora, maggiore è l’ordine delle armoniche che l’orecchio genera. A livelli più elevati, elabora una maggiore quantità di armoniche di ordine superiore.

• La distorsione rilevabile dipende, tra le altre cose, da:

1/ il rapporto tra il valore di picco e il valore medio del segnale;

2/ la durata di ciascun picco del segnale. Studi hanno dimostrato che la distorsione può raggiungere valori molto elevati pur rimanendo inudibile se le lunghezze dei picchi sono molto brevi.

• Il mascheramento è un fenomeno ben noto per cui un tono di basso livello in prossimità di un tono più forte risulta inudibile. Questo può limitare l’influenza della distorsione IM in un amplificatore con armoniche prevalentemente di ordine basso. Questo effetto sembra essere ancora maggiore se la forma dello spettro di distorsione dell’amplificatore si avvicina a quella dell’orecchio.

• Il feedback è il metodo classico per ridurre la distorsione armonica totale (THD) e migliorare il comportamento misurabile del circuito (THD, IMD, larghezza di banda, rumore e altro). Sfortunatamente, il feedback riduce le armoniche di ordine inferiore (meno dannose e più benigne per l’orecchio) molto più di quanto non faccia con le armoniche di ordine superiore. Inoltre, un feedback elevato agisce come generatore e moltiplicatore di armoniche di ordine superiore che l’orecchio percepisce come dissonanti e rumorose. Anche se queste armoniche di ordine superiore rimangono al di sotto della soglia di udibilità, il meccanismo stesso genera un rumore di fondo che sembra essere assolutamente indesiderato per l’orecchio umano. Ciò suggerisce che è meglio evitare il feedback (in particolare il feedback globale) o ridurne al minimo l’uso.

Partendo da questa base teorica, abbiamo definito le caratteristiche ideali per gli amplificatori dedicati all’uomo, non per le apparecchiature di prova. I nostri amplificatori sono ottimizzati per il test al banco in relazione efficace a questo concetto, non al puro virtuosismo tecnico. Ci siamo concentrati su questi punti

- Ottimizzazione della distorsione in ampiezza e frequenza. La THD non deve essere estremamente bassa, ma deve seguire la forma dell’orecchio umano. Ciò significa una predominanza di armoniche di basso ordine con la loro distribuzione regolare in frequenza (più alto è l’ordine, più basso è il livello armonico, con una relazione tra queste armoniche simile a quella dell’orecchio umano). Inoltre, il livello di distorsione deve aumentare monotonicamente con la potenza. L’amplificatore dovrebbe avere un clipping morbido e, se possibile, lo spettro di distorsione deve essere simile allo spettro dell’orecchio anche in quest’area (o al livello più alto possibile prima di perdere la forma corretta).

• L’uso di feedback globale zero e feedback locale minimo per minimizzarne gli effetti negativi. Questo è il modo migliore per raggiungere il comportamento di distorsione desiderato.

• Buona larghezza di banda a circuito aperto.

• Fattore di smorzamento ragionevole come i migliori amplificatori a valvole senza inseguire dischi insignificanti: tra 15 e 20. Ciò contribuisce all’articolazione e alla ricchezza armonica nei bassi.

• Stabilità totale con qualsiasi carico.

• Assenza di protezione per evitare i loro effetti sonicamente negativi e il soffocamento dinamico.

• Estrema cura nella progettazione dell’alimentatore

Questi punti teorici sono stati poi implementati in un progetto di amplificatore reale. Abbiamo utilizzato zero feedback globale e minimo feedback locale dove era assolutamente indispensabile. Questo è diventato il primo passo verso il raggiungimento del comportamento di distorsione desiderato. L’uso della classe A in tutti gli stadi è diventata la successiva conseguenza logica. Volevamo la massima linearità senza trucchi correttivi. La soluzione ibrida è diventata la successiva conseguenza logica. Un triodo è il miglior amplificatore di tensione e, soprattutto in una configurazione single-ended, offre una forma di distorsione naturale molto vicina a quella richiesta. I dispositivi al silicio e in particolare i MOSFET sono la scelta migliore per potenza e bassa impedenza. Se utilizzati e pilotati correttamente, anche loro possono offrire una buona forma di distorsione. Nella topologia adottata, forniscono anche l’impedenza di uscita desiderata. I circuiti di protezione danneggiano il suono, quindi utilizziamo solo fusibili sui binari dell’alimentatore. Ciò ha portato a un alimentatore realisticamente grande senza condensatori da lattina di cocaina. Una conseguenza secondaria è stata la necessità di dimensioni meccaniche adeguate. Inoltre, volevamo una finitura di livello da laboratorio e ovviamente un’estetica italiana. Infine, alcune specifiche tecniche. La sensibilità è di 400 mV relativa a 10 W/8 Ω. Impedenza di ingresso: 50 kΩ. La larghezza di banda a 1 e 10 watt è 11 Hz-55 kHz -1 dB. A -3 dB, è 7 Hz-105 kHz. Il rumore residuo è 95 µV ponderato A. Il rapporto SN/R è 99,7 dB ponderato A. Il consumo energetico è 110 VA. Per quanto riguarda la nostra produzione, tutti i componenti meccanici provengono da fornitori specializzati in meccanica aerospaziale e ottica. Operano nel settore aerospaziale di Napoli, uno dei più importanti d’Italia. Sono abituati a produrre piccole serie con un controllo di qualità molto elevato. Progetto tutti i nostri PCB con uno spessore di 2 mm anziché lo standard di 1,6 mm. Sono a doppia faccia e con uno spessore di piste di rame e placcatura in oro tre volte superiore al normale. Le nostre maschere di saldatura sono trasparenti e le schede vengono popolate manualmente. Molti dei nostri componenti sono di tipo industriale di altissima qualità, selezionati per la loro qualità sonora, perché alcuni componenti audiofili spesso non lo sono. affidabili. Anche i trasformatori sono di nostra progettazione esclusiva e realizzati a mano in Italia.”

Con una 12AU7 che imposta questa rotta sonora, il possessore dell’AIC10 non si preoccuperà mai di costosi triodi di potenza a riscaldamento diretto; né di raddrizzatori a vapori di mercurio, stabilizzatori arcani, valvole d’ingresso e le loro interazioni multilivello; né dell’abbinamento delle valvole. Il fattore strategico determinante di questo circuito è un’unica posizione con una sola piccola valvola. Il campione NOS spedito da Riviera è una 12AU7WA-8-015 a piastra lunga della Radiotechnique francese del 1958 sarebbe stata solo una delle tante opzioni. Purtroppo questa volta l’ultimo dei sei bulloni esagonali del coperchio si è ammorbidito nella testa. Mi sono rifiutato di rimuoverlo per testare qualsiasi cambiamento di forma sonora. Chiedere a Riviera di coprire una seconda tornata di spese di spedizione per forare un bullone recalcitrante e poi rispedire l’amplificatore mi è sembrato del tutto sproporzionato rispetto a un paragrafo sulla sostituzione delle valvole. Avanti.

Sono entrate in gioco le cuffie Audeze LCD-2 pre-Fazor a bassa impedenza e le Sennheiser HD800 ad alta impedenza, entrambe ricablate con il meglio di Forza Audio Labs. Nonostante impedenze di carico molto diverse, si sono comportate praticamente in modo identico sul guadagno. In alto, hanno mostrato un debole ronzio di fondo stazionario, invariabile con il volume. Passando al basso, questo è diventato così debole da librarsi appena al limite della percezione. Tuttavia, il fattore di amplificazione del circuito principale ha reso già il livello ore 9:00 di basso guadagno pari a livelli consistenti. Ne avrei bisogno di più solo con materiale in cui i tratti significativi vengono registrati a 30 dB in meno. Con le ammiraglie ultra-efficienti Final Sonorous X, il ronzio di fondo è aumentato e il volume è arrivato al massimo a livello 8:00 per avere un ascolto completo a livello 7:30. Nonostante le splendide prestazioni sonore, dalle uscite a 2,4 Vrms del nostro DAC, carichi come le Final definiscono l’AIC10 un’esagerazione flagrante. Si potrebbe barare e far funzionare una sorgente a 1 V o meno. Questo sposta l’azione verso l’alto sulla manopola, ma non riduce il rumore. Ho simulato questo scenario con l’attenuatore dithered a 64 bit di PureMusic impostato a -12 dB. Ha funzionato a meraviglia, ma anche a un quarto del prezzo, non tollererei il ronzio. Per gli intransigenti, gli estremisti della sensibilità di tipo Final sarebbero fuori discussione.

I sostituti dinamici ideali erano quindi le HD800. Con Riviera, tutte le critiche che avevo mosso loro in passato sono svanite. La loro caratteristica immediatezza a 6 kHz, abbinata a un’ariosità dall’alto verso il basso con bassi non proprio stellari, si è trasfigurata in questa dieta sonora completa e con una spinta grezza. Ciò che invece è emerso è stato un palcoscenico sonoro imponente, contenente un panorama molto corposo di artisti la cui carnagione precedentemente pallida si era abbronzata. Ora la prospettiva tonale era dal basso verso l’alto, il clima caldo, il sapore corposo. Chi venera le specifiche standard si stresserebbe nello spiegare l’innegabile miglioramento che un’abile iniezione della giusta quantità e tipo di THD avrebbe avuto sulla sensazione e sul comportamento della riproduzione. Chiaramente, il tema distorsione contro realismo è molto più complesso del semplice puntare allo zero forzando il problema con un copioso feedback negativo. In questo caso, il dominante suono valvolare push/pull delle Riviera AIC10 deriva da una valvola da 10 euro di produzione attuale, sebbene linearità, larghezza di banda e rumore siano più legati alle tipiche virtù dei transistor. In realtà, si tratta di un suono valvolare particolare, senza problemi di manutenzione o debolezze sonore. Aggiungete finiture di alta qualità, ottiche italiane e una potenza di ascolto molto più realistica di quella prevista dalle specifiche di potenza. L’AIC10 di Riviera è una macchina per chi non ama il classico suono a transistor, né l’inevitabile complicazione del possesso di un amplificatore valvolare. Inoltre, questo amplificatore integrato è ideale per cuffie a bassa sensibilità come le Susvara di HifiMan e simili. È una fetta consistente della dolce vita da ogni punto di vista. Persino il nome dell’azienda lo suggerisce. Ma quel collegamento l’ho colto solo col senno di poi…